保険診療の対価である「診療報酬」は、月ごとにまとめて、診療月の翌月10日までに「請求」しています。

医療機関には、社会保険診療報酬支払基金と国保連合会から、診療月の翌々月の21日ごろに振り込まれます。

開院当初は、患者1人1枚ずつ、明細(レセプト)をA4の紙に印刷し、社保と国保に分けて提出していました。

コピー用紙500枚の束ぐらいの分量でしたが、その厚さと重みは、診療の頑張りに比例したものなのです。

やがて、CDで提出するようになると、とても軽くて楽になりました。

じつはその頃には、オンラインでの請求も始まっていましたが、当院での導入はだいぶ遅くなりました。

なぜなら当院には、ネットにつながったWindows機が無かったからです。

しかし3年前、マイナ保険証によるオンライン資格確認の導入に伴い、ネット接続のWin機を設置しました。

同時に、レセプトもオンライ請求に切り替えました。その際に「電子証明書」の導入が必要だったのです。

私はいまなお、電子証明書の仕組みがよく分かっていませんが、ともかく、有効期限が迫ってきたようです。

休診日の今日は、その30ページにも及ぶマニュアルに従って、おそるおそる更新作業を行ったのでした。

ところがそのように、気合いを入れて臨んだものの、数分であっけなく作業は完了しました。

私やクリニックの個人情報などを入力する場面は一度も無く、指示される通りにクリックしただけです。

電子証明書の更新というと仰々しいですが、ほぼ自動更新に近い作業に、念のため手作業を介在させた形です。

ここまで形ばかりの作業が必要なのかどうか、私にはわかりません。ま、無事終わったのでヨシとしますが。

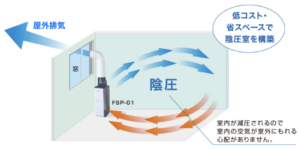

(写真は、診療報酬支払の流れの例)

コメント