「抗生剤」のことを、一定年齢以上の方は「抗生物質」と言うことが時々あって、懐かしい響きがします。

抗生物質は、「微生物が産生する、他の微生物の発育を抑制(=抗生)する物質」という意味ですね。

で、それを用いた薬剤が抗生剤なのですが、単に言いやすいから「剤」が主流になったのかもしれません。

いまでは、人工合成された抗菌性薬剤も含めて、「抗菌薬」という呼称が用いられています。

お役所の文書や書籍等では抗菌薬が使われており、医療者もできるだけ抗菌剤を使うべきなのだとは思います。

とはいうものの、臨床現場や日常生活では、抗菌剤の意味で抗生剤と言っているのが普通です。

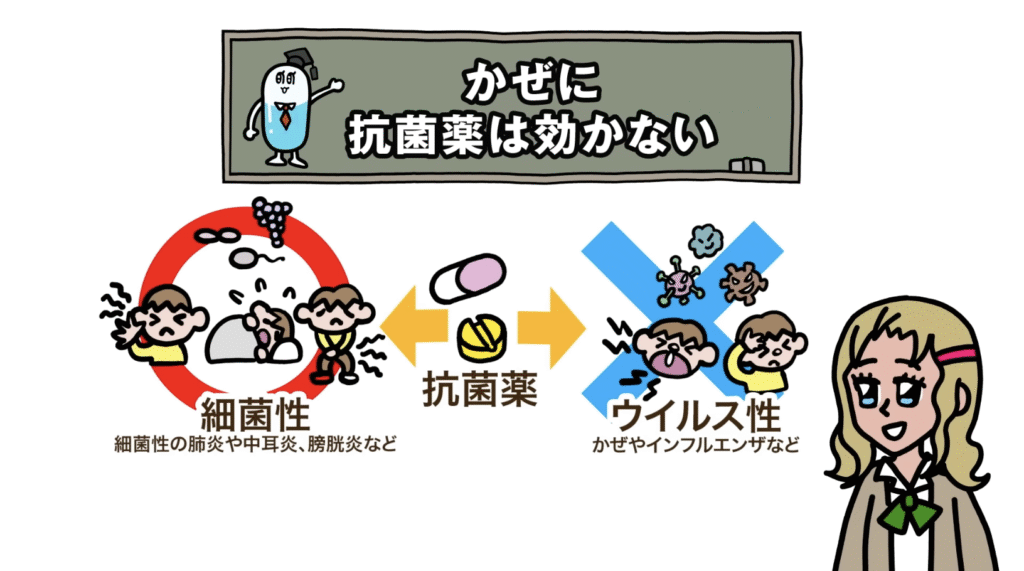

ところで、普通の風邪なのに「抗生剤いただけますか」という方が、いまなお多いですね。

合併症を発症してもいない風邪に抗菌薬が必要とは思えず、よく説明した上で処方はお断りしています。

確実に抗菌薬を処方するのは、病状や検査結果から細菌感染(溶連菌感染を含む)が疑われる場合です。

肺炎や尿路感染症の疑いがある場合とか、中耳炎や扁桃炎で高熱が出ている場合もその範疇でしょうか。

マイコプラズマ感染や百日咳の場合は、全体の経過や症状にもよりますが、抗菌剤を処方することが多いです。

抗菌剤の濫用によって「薬剤耐性(AMR)」が出現すると、薬が効かなくなるおそれが出てきます。

国立健康危機管理研究機構の「AMR臨床リファレンスセンター」が、その研究や啓発活動を行っています。

読者の皆様には、同センターの啓発動画をご紹介しますので、ぜひご覧ください。これが、バカウケなんです。

(写真は、AMR臨床リファレンスセンターの啓発動画「かぜに抗菌薬 効かへんで!」の一場面)

コメント