学校教育等で使うローマ字のつづり方が、ようやく「訓令式」から「ヘボン式」になるようですね。

私が学校で習ったとき(昭和40年代)は、もちろん訓令式。「鶴原」は「TURUHARA」でした。

訓令式は、五十音表に並べると規則正しくて分かりやすく、子どもがローマ字を覚えるのには好都合でした。

ところがどこかの時点からか、ヘボン式のつづりを見かけることが増え、やがて自分も使うようになりました。

ヘボン式に馴染むと、例えば訓令式の「TA TI TU TE TO」では「タ ティ トゥ テ ト」に思えてしまいますね。

「ワープロ」やパソコンが出現すると、社会に「ローマ字かな変換」という概念が普及し始めました。

かな変換においては、訓令式とヘボン式とで差はないのですが、私は慣れたヘボン式を使ってきました。

しかし最近、状況によっては訓令式を使い分けています。だって、キー入力の回数が少ないから楽なのです。

「つつつっと進んだ」とか「うししのし」とか、まあ極端な例で言えば、そんなワードを入力する時です。

でもその癖が付いたのか、名前などを英字入力するとき、うっかり訓令式になってしまうことが実はあります。

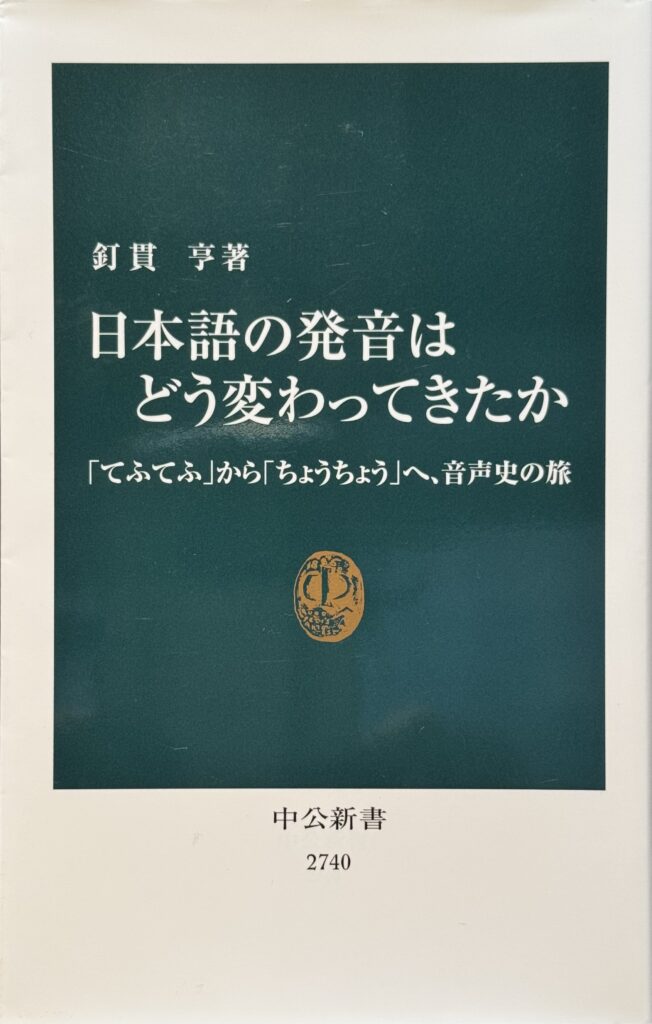

『日本語の発音はどう変わってきたか』(釘貫亨著)に、発音の変遷が書かれていて、興味深く読みました。

いまの「ハ ヒ フ ヘ ホ」が、昔は「ファ フィ フ フェ フォ」と発音されていたことは、よく知られています。

同様に「タ チ ツ テ ト」も、鎌倉時代以前は「タ ティ トゥ テ ト」と発音されていたのだとか。

このような音声変化がなければ、ローマ字のつづりはもっと単純(訓令式的)だったかもしれませんね。

コメント