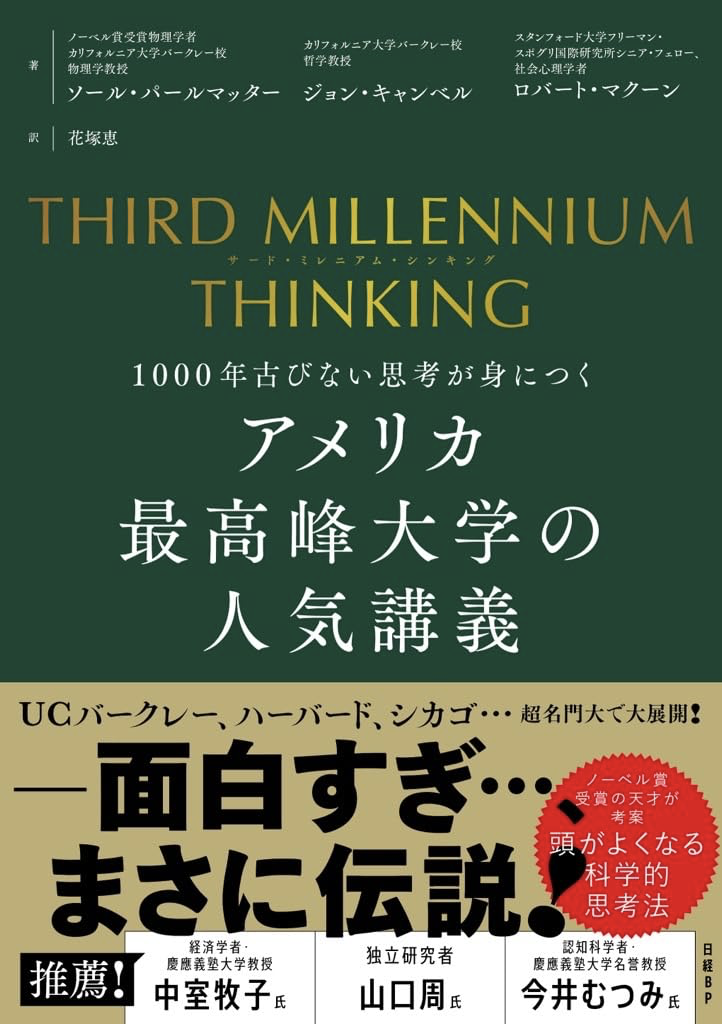

『THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につく』

という本をAmazonでポチりました。どんな思考なんだろ。まだ読んでないのでネタバレはありません。

勝手に想像するのですが、この手の啓発書の受け止め方として、次の4つのパターンが想定されます。

A すばらしい(感激)

B なるほどね(好評価)

C つまんない(低評価)

D 納得できん(不評)

そのA~Dのいずれかだけではなく、それらを入り交じって感じるような内容の場合もあるでしょう。

運悪く、初めの方の章にDが多かったら、読み進めるのを止めてしまい、Aの部分を読み逃すかもしれません。

さいわい実用書なので、読み飛ばして興味を引きそう所(AまたはBの部分)を読みかじることができます。

しかしこれが小説だと、冒頭から順に読み進むしかないわけですが、それにも限界があります。

つくづく本というのは「つかみ」が大事と、陳腐なことを改めて考えたりします。

映画も同じです。タイトルや予告編で期待して見始めるのですが、しばらく苦行が続くことがあります。

映画館なら最後まで観ますが、自宅で配信で観てる場合には、早々に離脱(視聴終了)することになります。

なんか面白い映画はないかと、ネトフリのサムネイルを繰って眺めても、どれも食傷気味でパッとしません。

と、そんなとき偶然、ありゃ、コレ面白そう、という映画を発見することがあるんですね。

で、それを選択して見ようとすると、すでに視聴中(最初の10分位で中断中)ということが判明したりします。

見始めてたことを忘れてるんですね。内容も忘れてるからまた見てもかまわないのだけど、多分つまんない。

コメント