このたびの参議院選挙で私は投票しましたが、実はすべての選挙で選挙権を行使してきたわけではありません。

自分の投票が選挙結果を左右するとはとても思えないとき、じつは投票に行かなかったことも何度かあります。

これは決して褒められた考え方ではありません。なので私は多少なりとも罪悪感に駆られていました。

ただ今回のように、応援する候補者の情勢が厳しいと思える時には、私は必ず一票を投じてきました。

これは結局、「アナウンスメント効果」と同じメカニズムで、私が投票しているということなのでしょう。

圧勝が報じられたら投票する気が失せる一方で、接戦と聞けば必ず投票に行く、という有権者の行動ですね。

自分の票が生かされるのか、投票する甲斐があるのか、それを重視して人は投票行動を決めたいわけです。

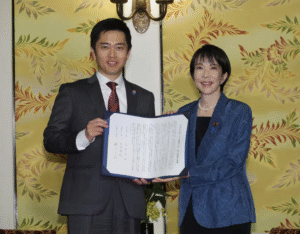

蒲島郁夫・前熊本県知事は、じつは「投票行動と政治参加」を専門とする政治学者ですね。

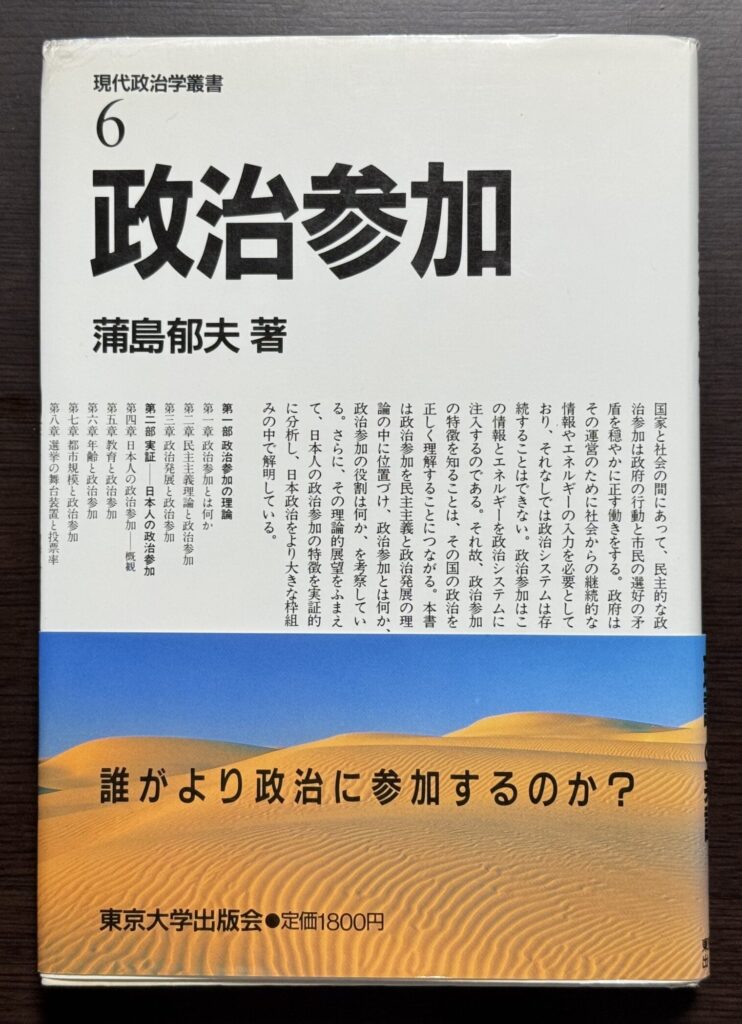

その蒲ちゃんの本『政治参加』(東京大学出版会)を、本棚から引っ張り出して、あらためて読んでみました。

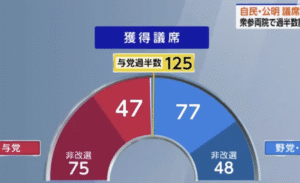

与野党伯仲を望んで投票行動を制御する有権者を、蒲ちゃんは「バッファー・プレイヤー」と名づけました。

興味深いことにバッファー・プレイヤーは、衆参同時選挙では与野党に票を分けることもあるとか。なるほど。

バッファー・プレイヤーは、とくにアナウンスメント効果に影響を受けやすいと、蒲ちゃんも書いています。

もしかすると、実は私こそ典型的なバッファー・プレイヤーじゃなかろうかと、いま気付いたところです。

コメント